過敏性紫斑症是什麼?7 大關鍵問題全解析,從成因到就醫一次掌握!本文深入剖析過敏性紫斑症的免疫異常成因,詳列皮膚紫斑、關節疼痛等典型症狀。提供避開過敏原、補充營養的飲食指南,解析藥物與生活調理治療方案,解答復發疑慮,並教你正確就診過敏免疫科或皮膚科,助你全面應對過敏性紫斑症!

文章目錄

一、什麼是過敏性紫斑症?

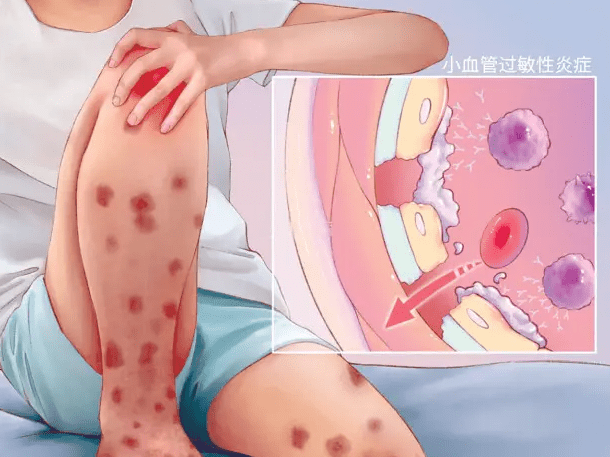

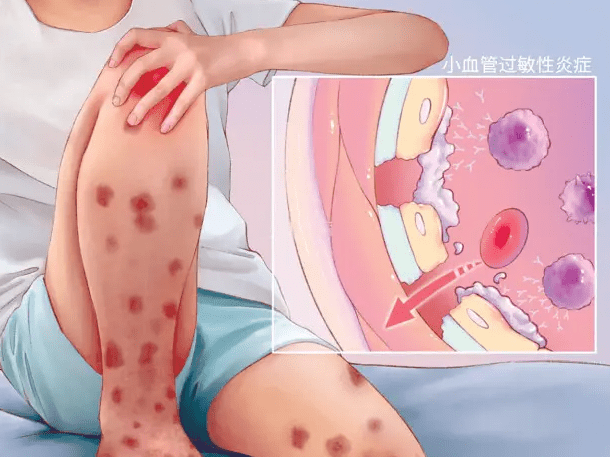

過敏性紫斑症(Henoch-Schönlein purpura,簡稱HSP)是一種侵犯小血管的全身性血管炎,屬於自體免疫疾病範疇。這種疾病主要特徵為皮膚出現紫紅色斑點、關節疼痛、消化道症狀及腎臟病變。好發於2至10歲兒童,但成年人也可能患病,男性發生率略高於女性。典型發病程通常持續4至6週,多數患者預後良好,但部分案例可能出現腎臟損傷等嚴重併發症。

從病理學角度來看,過敏性紫斑症本質是免疫球蛋白A(IgA)沉積在微小血管壁引發的炎症反應。這種異常免疫反應會導致血管通透性增加,紅血球滲出到皮下組織形成紫斑。疾病名稱中的"過敏性"並非指傳統的食物或藥物過敏,而是描述免疫系統過度反應的特性。臨床上需與血小板減少性紫斑、敗血症等其他可能導致皮膚出血的疾病進行鑑別診斷。

疾病嚴重程度因人而異,輕者僅有皮膚症狀,重者可能出現腸道出血、腎炎甚至腎衰竭。值得注意的是,約50%患者在發病前1至3週有上呼吸道感染史,這暗示感染可能扮演觸發因子的角色。診斷主要依據典型臨床表現,必要時需進行皮膚或腎臟活檢確認IgA沉積情況。

二、過敏性紫斑症原因

1. 免疫系統異常

過敏性紫斑症最核心的發病機制是免疫系統失調,特別是IgA免疫反應異常。患者的IgA1抗體結構異常,容易形成聚合物沉積在血管壁,激活補體系統引發炎症反應。研究發現患者血清中半乳糖缺乏的IgA1(Gd-IgA1)水平明顯升高,這種異常IgA被認為是致病關鍵。免疫複合物沉積後會吸引中性白血球浸潤,釋放各種炎症因子損傷血管內皮細胞。

遺傳因素也扮演重要角色,某些HLA基因型(如HLA-DRB1_01和HLA-DRB1_11)與疾病易感性相關。家族研究顯示,約10%患者有過敏性紫斑症家族史,提示存在遺傳傾向。此外,補體系統基因(如C4A/C4B)缺失或多態性也可能增加患病風險。

2. 誘發因素

多種外因可能觸發過敏性紫斑症,最常見的是感染因素。約30-50%病例發病前有A組β溶血性鏈球菌感染史,其他如肺炎黴漿菌、EB病毒、副流感病毒等呼吸道病原體也常相關。消化道感染(如幽門螺旋桿菌)和泌尿系統感染同樣可能誘發疾病。

藥物過敏反應也是重要誘因,青黴素類抗生素、非類固醇消炎藥(NSAIDs)、磺胺類藥物等最常被報告。環境因素如昆蟲叮咬、接觸化學物質、疫苗接種(尤其是MMR疫苗)在少數案例中可能引發症狀。季節變化(春秋季高發)和氣溫驟變也觀察到可能影響發病率。

三、過敏性紫斑症症狀表現

1. 典型四聯徵

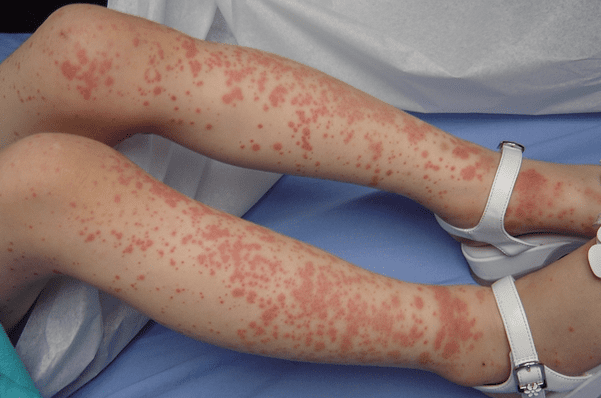

皮膚紫斑是最具特徵性的表現,好發於下肢伸側及臀部,特別是踝關節周圍。初期為紅色丘疹或蕁麻疹樣疹,24-48小時內進展為直徑2-10mm的紫紅色瘀斑,按壓不褪色,常對稱分布。嚴重者可能融合成大片瘀斑,甚至出現血性水皰或壞死。皮疹通常分批出現,歷時1-2週逐漸消退,可能殘留色素沉著。

關節症狀見於60-80%患者,主要影響膝、踝等大關節,表現為腫脹、疼痛和活動受限。不同於類風濕性關節炎,過敏性紫斑症的關節炎不會造成永久性畸形。消化道症狀發生率約50-75%,包括臍周絞痛、噁心嘔吐、黑便甚至腸套疊。嚴重腸道出血較罕見但可能危及生命。

2. 腎臟病變表現

約20-50%患者會出現腎臟受累,通常發生在疾病初期1-2個月內。典型表現為顯微鏡下血尿(80%)和輕至中度蛋白尿(20-40%),少數發展為腎病症候群或急性腎炎。腎功能急劇惡化較少見(<5%),但可能進展為慢性腎病。成人患者腎臟受損風險和嚴重度高於兒童,需要密切監測。

其他系統表現相對少見,包括中樞神經症狀(頭痛、癲癇)、睪丸炎、肺出血等。這些非典型表現通常與血管炎侵犯相應器官有關,需及時評估和處理。值得注意的是,症狀出現順序可能不同,約10-20%患者腎臟表現早於皮膚紫斑,增加診斷難度。

四、過敏性紫斑症飲食建議

1. 急性期飲食原則

發病初期應遵循低過敏原飲食,避免可能刺激免疫系統的食物。常見需暫時排除的食物包括帶殼海鮮(蝦、蟹)、堅果類、巧克力、人工添加劑和防腐劑。乳製品是否需要限制存在爭議,但嚴重過敏體質者可考慮改用低敏配方。傳統中醫觀點建議避免"發物"如羊肉、芒果、竹筍等,雖缺乏實證但臨床觀察可能有益。

消化道症狀明顯時應採用低渣飲食,選擇易消化食物如粥、軟麵條、蒸蛋等。少量多餐有助減輕腸道負擔,避免辛辣、油炸及過熱食物刺激黏膜。若有腎臟受累,需依據蛋白尿程度調整蛋白質攝取量,通常建議0.8-1g/kg/day優質蛋白。水分攝取需平衡,既要防止脫水也不宜過量增加腎臟負荷。

2. 長期飲食調養

疾病穩定後可逐步恢復正常飲食,但仍建議維持均衡營養以支持免疫調節。富含維生素C(柑橘類、奇異果)和類黃酮(藍莓、紫葡萄)的食物可能有助維持血管完整性。Omega-3脂肪酸(深海魚、亞麻籽)具有抗炎作用,可適量補充。益生菌食品(優格、發酵蔬菜)可能改善腸道菌群,間接調節免疫反應。

特殊情況需個別化調整:使用類固醇治療者應控制鈉攝取(每日<3g)並增加富含鉀(香蕉、菠菜)、鈣(乳製品、深綠色蔬菜)的食物。中藥食療如紅棗、枸杞、黃耆等補氣養血食材可諮詢中醫師後適量使用。最重要的是保持飲食日記,記錄可能誘發症狀的食物,但避免過度限制導致營養不良。

五、過敏性紫斑症治療方案

1. 藥物治療選擇

輕症患者可能僅需支持性治療和觀察,因多數症狀會自行緩解。非類固醇消炎藥(如ibuprofen)可用於控制關節疼痛,但消化道出血風險高者應避免。嚴重症狀需考慮全身性類固醇(prednisone 1mg/kg/day),能有效緩解腹痛和關節炎,但對皮膚紫斑效果有限。類固醇通常需漸進式減量,總療程約4-8週以防反彈。

免疫抑制劑(如azathioprine、cyclophosphamide)保留給腎臟嚴重受累或其他器官危及生命的案例。新型生物製劑(如rituximab)在難治性病例顯示一定效果,但證據等級仍不足。抗血小板藥物(dipyridamole)和血管保護劑可能減輕紫斑,但療效尚存爭議。靜脈免疫球蛋白(IVIG)偶用於嚴重案例,特別是合併活動性感染時。

2. 非藥物治療

急性期應適度臥床休息,減輕下肢紫斑和關節腫脹。抬高患肢可促進靜脈回流,緩解水腫不適。皮膚護理重點是保持清潔乾燥,避免搔抓導致破皮感染。溫和的保濕劑可緩解皮膚緊繃感,但避開含酒精或香精產品。物理治療對關節功能恢復有幫助,特別是在症狀緩解後進行漸進式活動。

心理支持不容忽視,尤其是兒童患者可能因外觀變化產生焦慮。家長教育相當重要,需了解疾病自然病程和警訊症狀。中醫輔助治療如針灸、草藥可能對部分患者有益,但應尋求正規中醫師評估。定期隨訪(尤其腎功能監測)是長期管理的核心,建議至少追蹤6-12個月以評估腎臟預後。

六、過敏性紫斑症復發預防

1. 復發風險因素

約30-40%患者會經歷至少一次復發,通常發生在初次發作後4-6個月內。兒童復發率略高於成人,但成人復發時症狀往往更嚴重。已知的復發危險因子包括:初次發作時腎臟受累、持續性蛋白尿、IgA水平居高不下、遺傳易感性體質等。環境觸發如反覆感染(尤其是鏈球菌咽炎)、未遵從藥物治療、壓力過大也是常見誘因。

特定季節(冬春季)復發風險增加,可能與呼吸道感染流行相關。藥物暴露史明確者若再次接觸相同藥物,復發機率顯著升高。值得注意的是,復發時的臨床表現可能與初次發作不同,例如原先僅有皮膚症狀者復發時出現腎炎,因此每次復發都需全面評估。

2. 預防策略

根本預防在於控制誘發因素,包括及時治療感染病灶(如慢性扁桃腺炎、蛀牙)。鏈球菌感染後患者可考慮預防性抗生素(如penicillin),但需權衡利弊。環境控制如避免已知過敏原、維持居住環境清潔減少塵蟎等措施可能有幫助。規律作息、適度運動和壓力管理可增強整體抵抗力。

疫苗接種應按常規時程進行,但活疫苗需謹慎評估。流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗特別推薦,可降低觸發風險。長期追蹤計畫不可或缺,建議至少每3-6個月檢查尿液分析和血壓,持續2-3年。中醫調理如扶正固本療法可能減少復發,但需個體化辨證施治。最重要的是患者教育,使其能早期識別復發徵兆並及時就醫。七、過敏性紫斑症就醫指南

1. 就診科別選擇

首診通常建議小兒科(兒童患者)或內科/家醫科(成人),由這些科室進行初步評估和必要轉介。皮膚科專長處理皮膚紫斑的鑑別診斷,特別是不典型皮疹案例。風濕免疫科是管理血管炎的核心專科,負責制定免疫調節治療方案和長期隨訪計畫。腎臟科會診對腎臟受累患者至關重要,尤其出現持續性蛋白尿或腎功能異常時。

急診就醫指徵包括:嚴重腹痛懷疑腸套疊或穿孔、大量消化道出血、少尿或無尿等危急情況。住院治療通常適用於:需靜脈類固醇治療的嚴重案例、合併重要器官功能受損、診斷不明確需進一步檢查者。跨科別團隊合作(如營養師、心理師)對複雜案例的全面照護很有價值。

2. 檢查項目解析

基本檢查包括全血細胞計數(排除血小板減少)、炎症指標(ESR、CRP)、腎功能(BUN、creatinine)和尿液分析。血清IgA水平約50%案例升高,但特異性不高。皮膚活檢可見白血球破碎性血管炎伴IgA沉積,是確診依據之一。腎活檢適應症包括:持續性蛋白尿>1g/day、腎功能惡化或腎病症候群,可評估腎小球病變程度。

影像學檢查根據症狀選擇:腹部超音波評估腸壁水腫或腸套疊,關節超音波檢測滑膜炎。內視鏡檢查適用於嚴重消化道出血,可見十二指腸和空腸的瘀斑和潰瘍。追蹤期重點是尿液檢查和血壓監測,必要時重覆腎功能評估。基因檢測雖非常規,但對家族性案例或反覆發作者可能有參考價值。

八、常見問題Q&A

Q1:過敏性紫斑症會傳染給他人嗎?

A1:不會。過敏性紫斑症是自身免疫性疾病,不是傳染病。雖然部分案例由感染觸發,但疾病本身不會在人際間傳播。患者無需隔離,可正常參與社交活動。需注意的是,若發病與特定感染(如鏈球菌咽炎)相關,則該原始感染可能具有傳染性,應採取適當預防措施。

Q2:紫斑消退後會留疤痕嗎?

A2:通常不會。大多數紫斑在2-4週內逐漸消退,可能殘留暫時性褐色色素沉著(含鐵血黃素沉積),但隨時間(數月至一年)會自然淡化。僅當紫斑嚴重導致皮膚壞死或合併繼發感染時,才可能形成輕微疤痕。日常護理應避免搔抓或摩擦患處,可諮詢醫師使用淡化色素的藥膏。

Q3:過敏性紫斑症會影響生育能力嗎?

A3:一般不會直接影響。疾病本身不損害生殖系統,多數患者生育功能正常。但需注意兩點:一是女性患者若腎功能受損可能增加妊娠風險,建議孕前諮詢腎臟科;二是某些治療藥物(如cyclophosphamide)可能影響生育力,用藥前應與醫師充分討論。計劃懷孕者最好在疾病穩定6個月後再考慮,並全程由專科醫師監護。

Q4:運動會加重病情嗎?

A4:急性期應限制劇烈運動。下肢紫斑明顯時,站立或運動可能因靜脈壓增高而加重出血。建議急性期以休息為主,症狀緩解後逐步恢復輕度活動(如散步)。完全恢復後通常可正常運動,但應避免過度疲勞。關節症狀未完全消退前,避開衝擊性運動(如籃球)。長期規律的中等強度運動反而有助增強血管彈性和免疫力。

Q5:什麼情況下必須立即就醫?

A5:出現以下警訊症狀應急診評估:劇烈腹痛持續加重、嘔血或大量血便、尿量明顯減少(<400ml/day)、意識改變或抽搐、呼吸困難或咳血。居家觀察期間若紫斑快速擴散、出現水皰或壞死,也需及時回診。使用免疫抑制劑治療者若出現發燒等感染徵象,應迅速就醫。即使症狀輕微,首次發病也建議48小時內就診確認診斷。