「風濕免疫科是什麼?8大關鍵問題全解析,從症狀到治療一次搞懂!」 本文詳細介紹風濕過敏免疫科的診療範圍(如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡),列舉6種常見免疫疾病症狀(關節腫痛、皮膚疹等)。解析4種專業診斷方式與治療項目,說明費用範圍,並提供3種自我檢測警訊,帶你全面認識自體免疫疾病的就診關鍵!

文章目錄

經常關節疼痛、皮膚紅腫卻不知道該看哪一科?過敏免疫風濕科自我診斷成為現代人必學的健康知識!這篇將教你如何透過簡單的過敏免疫風濕科自我診斷初步判斷症狀,包括晨間關節僵硬時間測量、過敏原接觸紀錄等實用技巧。特別是反覆發作的免疫系統問題,更需要正確的過敏免疫風濕科自我診斷觀念。

一、風濕免疫科是什麼?認識專科的核心範疇

風濕免疫科在臺灣醫療體系中屬於內科的重要分支,這個專科主要處理人體免疫系統異常導致的各種疾病。當免疫系統出現失調時,可能錯誤攻擊自身組織或對外界物質產生過度反應,進而引發慢性炎症和組織損傷。這類疾病通常具有病程長、症狀複雜的特點,需要由受過專業訓練的風濕免疫科醫師進行診斷與長期管理。

現代風濕免疫科的發展融合了免疫學、遺傳學和分子生物學的最新研究成果,診療範圍已從傳統的關節炎擴展到全身性自體免疫疾病。醫師除了需要具備扎實的內科基礎,還需熟悉各類免疫調節藥物的應用,並能根據患者個體差異制定精準治療方案。值得注意的是,由於免疫系統影響全身,風濕免疫疾病往往會涉及多個器官系統,這使得該專科的診治具有高度整合性。

在臨床實務上,風濕免疫科醫師經常需要與其他專科合作,例如皮膚科、腎臟科、胸腔科等,共同處理複雜的病例。這種跨專科合作模式特別適合處理系統性紅斑狼瘡、血管炎等影響多重器官的疾病。同時,隨著生物製劑和小分子標靶藥物的發展,現代風濕免疫治療已進入精準醫療時代,大幅改善了患者的預後和生活品質。

二、風濕過敏免疫科診治的疾病類型全解析

1. 經典風濕性疾病

這類疾病以關節和結締組織炎症為主要特徵,其中最常見的是類風濕性關節炎。這種慢性自體免疫疾病會導致對稱性關節腫脹和疼痛,長期可能造成關節變形和功能喪失。另一重要疾病是僵直性脊椎炎,好發於年輕男性,主要影響脊椎和骶髂關節,可能導致脊柱融合和活動受限。乾燥症也是一種常見疾病,特徵是外分泌腺體遭破壞,導致眼睛和口腔異常乾燥。

系統性紅斑狼瘡是風濕免疫科的典型疾病,這種全身性自體免疫疾病尤其好發於育齡女性,可能影響皮膚、關節、腎臟、神經系統等多個器官。臨床表現千變萬化,從輕微的皮膚紅疹到危及生命的腎炎或腦炎都可能發生。痛風雖然是代謝性疾病,但因主要表現為關節炎,通常也由風濕免疫科處理,特別是反覆發作或已形成痛風石的慢性病例。

較為罕見但重要的疾病包括硬皮症,這種疾病會導致皮膚和內臟器官纖維化;以及多發性肌炎和皮肌炎,主要特徵是肌肉無力和特異性皮膚疹。血管炎也是一大類疾病,包含巨細胞動脈炎、顯微鏡下多血管炎等多種亞型,共同特徵是血管壁發炎導致組織缺血和損傷。

2. 過敏性疾病

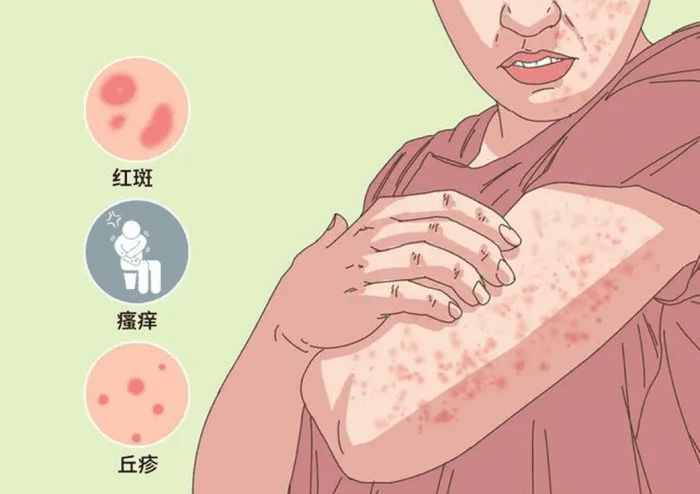

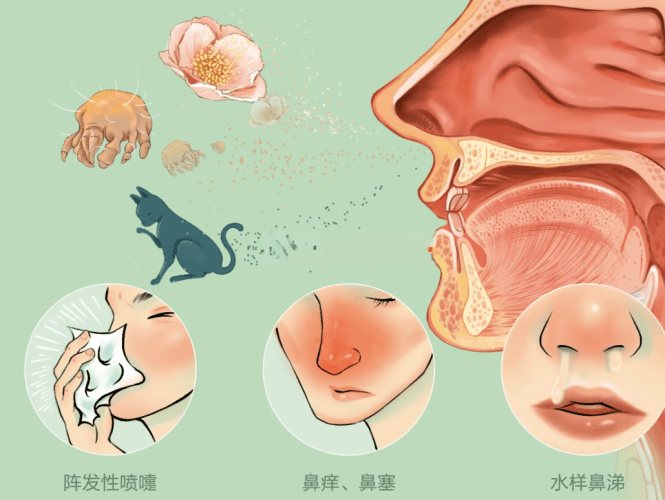

過敏性鼻炎是過敏免疫科最常見的疾病之一,表現為鼻塞、流鼻水、打噴嚏和眼睛癢等症狀,可能季節性或全年性發作。過敏性結膜炎常伴隨鼻炎發生,導致眼睛紅腫、灼熱感和過度流淚。異位性皮膚炎是一種慢性炎症性皮膚病,特徵是皮膚乾燥、劇烈搔癢和反覆發作的疹子,好發於嬰幼兒但可能持續至成人。

蕁麻疹表現為突發的皮膚隆起和嚴重搔癢,可能由食物、藥物或不明原因引起。嚴重過敏反應是最危險的過敏表現,可能在接觸過敏原後數分鐘內發生,導致呼吸困難、血壓下降甚至休克。食物過敏在兒童中特別常見,可能引發從輕微皮膚反應到致命性過敏反應不等的症狀,需要嚴格避免已知過敏原。

藥物過敏是另一重要領域,某些抗生素、抗癲癇藥和顯影劑特別容易引發過敏反應。職業性過敏也不容忽視,例如對乳膠、實驗室動物或特定化學物質的過敏,可能影響工作能力和生活品質。近年來,過敏原免疫療法(減敏療法)的發展為部分過敏患者提供了改變疾病進程的可能性。

3. 免疫缺陷疾病

原發性免疫缺陷疾病是一組先天免疫系統異常的疾病,可能影響抗體產生、細胞免疫或先天免疫系統。常見類型包括常見變異型免疫缺陷症(CVID)、X連鎖無丙種球蛋白血症等,患者容易反覆發生嚴重感染。後天免疫缺陷症候群(AIDS)由HIV病毒破壞免疫系統引起,雖然不屬於風濕免疫科主要治療範疇,但免疫科醫師常參與相關照護。

補體系統缺陷是較少見但重要的免疫異常,可能導致反覆細菌感染或自體免疫疾病表現。吞噬細胞功能異常如慢性肉芽腫病,會影響身體殺滅某些細菌和真菌的能力。嚴重聯合免疫缺陷症(SCID)是最危險的原發性免疫缺陷,俗稱「泡泡嬰兒症」,必須及早診斷和治療。

隨著基因檢測技術進步,越來越多過去難以診斷的免疫缺陷疾病現在能被明確分類。這類患者通常需要長期免疫球蛋白替代治療或考慮造血幹細胞移植。風濕免疫科醫師在診斷和協調這些複雜病例的照護方面扮演關鍵角色。

三、免疫風濕疾病常見症狀與警訊

1. 肌肉骨骼系統症狀

晨僵是許多風濕免疫疾病的典型表現,特別是持續超過30分鐘的早晨關節僵硬,常出現在類風濕性關節炎患者。關節腫脹和疼痛是最常見的就診原因,需注意是否呈對稱性分布、是否伴隨發紅或溫度升高。肌肉無力可能是炎症性肌病的表現,特別是伴有起立困難或梳頭等動作障礙時更應警惕。

下背痛在年輕人中可能是脊椎關節病變的徵兆,特別是疼痛在休息時加劇、活動後改善的「炎症性背痛」。足跟痛有時是僵直性脊椎炎或銀屑病關節炎的早期表現,常被誤認為是運動傷害。手指或腳趾的「臘腸指」式腫脹是銀屑病關節炎和反應性關節炎的特徵性表現。

關節變形通常出現在疾病晚期,例如類風濕關節炎的「天鵝頸」或「鈕扣花」變形,反映長期未受控制的關節破壞。骨質疏鬆是許多慢性炎症疾病和長期使用類固醇的常見併發症,可能導致脆弱性骨折。纖維肌痛症雖然不是炎症性疾病,但廣泛性肌肉疼痛和特定壓痛點的特徵常需風濕科醫師鑑別診斷。

2. 皮膚黏膜表現

蝶形紅斑是系統性紅斑狼瘡的標誌性皮疹,出現在雙頰和鼻樑,對陽光敏感。盤狀紅斑狼瘡表現為圓形、邊緣清晰的紅色斑塊,可能導致疤痕和永久性脫髮。皮膚硬化是硬皮症的主要特徵,從手指開始逐漸向近端發展,伴有皮膚緊繃和光澤感。

銀屑病(乾癬)的典型表現是界限清楚的紅色斑塊覆蓋銀白色鱗屑,特別好發於肘部、膝蓋和頭皮。指甲凹陷或「油滴樣」變化常伴隨銀屑病關節炎出現。皮膚血管炎可能表現為可觸摸的紫斑、潰瘍或網狀青斑,反映小血管的炎症和阻塞。

口腔潰瘍在紅斑狼瘡和白塞氏症中常見,通常無痛且多位於硬顎。光敏感是許多自體免疫疾病共有的特徵,特別是紅斑狼瘡患者暴露陽光後可能出現皮疹或全身症狀惡化。雷諾氏現象(手指遇冷變白變紫再變紅)是硬皮症和其他結締組織病的重要早期徵兆。

3. 全身性與器官特異性症狀

不明原因發燒是某些風濕免疫疾病的重要表現,特別是血管炎和成人型史迪爾氏症。極度疲勞在多種自體免疫疾病中都很常見,可能嚴重影響日常生活和工作能力。體重減輕在沒有刻意節食的情況下出現,可能是慢性炎症或吸收不良的結果。

乾眼和口乾是乾燥症候群的主要症狀,嚴重時可能影響吞嚥、說話和睡眠品質。呼吸困難或持續咳嗽可能是間質性肺病的表現,常見於硬皮症、類風濕關節炎等疾病。胸痛或心悸有時是心包炎或肺動脈高壓的症狀,需要立即評估。

神經系統症狀如頭痛、感覺異常或認知障礙,可能是中樞神經系統狼瘡或血管炎表現。血尿或蛋白尿顯示可能的狼瘡腎炎或血管炎相關腎損傷。反覆流產或血栓事件可能是抗磷脂抗體症候群的表現,這是一種獲得性血栓形成傾向。

四、免疫風濕疾病的診斷與治療策略

1. 診斷過程與檢查項目

詳細病史採集是診斷風濕免疫疾病的第一步,醫師會特別關注症狀的性質、持續時間、緩解惡化因素和家族史。完整的理學檢查包括關節評估、皮膚檢查、心肺聽診和神經系統篩查等多個面向。實驗室檢查通常從基礎項目開始,如全血計數、炎症指標(CRP、ESR)、肝腎功能和尿液分析。

自體抗體檢測在風濕免疫診斷中佔關鍵地位,包括抗核抗體(ANA)、類風濕因子(RF)、抗環瓜氨酸抗體(anti-CCP)等。補體水平檢測有助於評估某些疾病活動度,如紅斑狼瘡。特定疾病可能需要更專門的檢查,如HLA-B27對脊椎關節病變的診斷參考。

影像學檢查包含X光、超音波、磁振造影(MRI)和電腦斷層(CT)等,用於評估關節損傷、軟組織炎症或內臟器官受累。關節液分析可區分炎症性與非炎症性關節炎,並排除感染性原因。在某些情況下,組織活檢(如腎臟、皮膚或唾液腺)對確診至關重要。

2. 治療方法與藥物選擇

非類固醇消炎藥(NSAIDs)常用於緩解疼痛和炎症,但長期使用需注意腸胃道和心血管副作用。皮質類固醇(如prednisone)是強效抗炎藥物,可快速控制疾病活動,但長期使用會導致多種併發症。傳統疾病修飾抗風濕藥物(DMARDs)如methotrexate、hydroxychloroquine和sulfasalazine,是許多風濕免疫疾病的治療基石。

生物製劑是近年的重大突破,包括抗腫瘤壞死因子(TNF)藥物、抗白細胞介素(IL)製劑和B細胞標靶治療等。小分子標靶藥物如JAK抑制劑,提供口服的標靶治療選擇。免疫抑制劑如azathioprine、cyclophosphamide和mycophenolate用於嚴重病例,特別是內臟器官受累時。

非藥物治療包括物理治療、職能治療和輔具使用,對維持關節功能和獨立生活能力很重要。外科手術如關節置換或肌腱修復,可能適用於晚期關節破壞的患者。生活方式調整如戒煙、規律運動和健康飲食,是整體疾病管理的重要組成部分。

3. 治療監測與長期管理

定期追蹤是風濕免疫疾病管理的核心,醫師會評估疾病活動度、治療反應和藥物副作用。實驗室監測對許多免疫調節藥物至關重要,例如methotrexate需要定期檢查肝功能和血球計數。疾病活動度評分系統如DAS28用於類風濕關節炎,有助於標準化評估和治療決策。

疫苗接種在免疫抑制患者中特別重要,但活疫苗通常禁用。骨密度監測對長期使用類固醇的患者是必要的,以早期發現和治療骨質疏鬆。心血管風險評估不可忽視,因為慢性炎症會增加動脈粥樣硬化風險。

病人教育是長期管理成功的關鍵,包括疾病知識、藥物使用和症狀監測等方面。心理支持常常需要,因為慢性疾病可能導致抑鬱和焦慮。過渡到成人照護對青少年發病的患者是重要議題,需要妥善規劃。

五、風濕過敏免疫科的特殊檢查項目

1. 過敏相關檢查

皮膚點刺試驗是診斷IgE介導過敏的標準方法,可同時測試多種常見過敏原。皮內試驗比點刺試驗更敏感,常用於藥物過敏和昆蟲毒液過敏評估。斑貼試驗主要用於診斷接觸性皮膚炎,如對鎳或化妝品成分的過敏。

血清特異性IgE檢測(常稱過敏原檢測)通過血液樣本測量對特定過敏原的抗體水平。組胺釋放試驗是更專業的檢查,測量患者血液中嗜鹼性細胞在接觸過敏原時的組胺釋放量。激發試驗是診斷的金標準,在嚴格監控下讓患者接觸疑似過敏原觀察反應。

肺功能測試對評估過敏性氣喘的嚴重程度和治療反應很重要。呼氣一氧化氮(FeNO)檢測有助於評估氣道炎症程度。食物過敏診斷可能需要雙盲安慰劑對照食物挑戰,這是最可靠的確診方法。

2. 免疫風濕特殊檢查

關節超音波能敏感地檢測滑膜炎症和早期骨侵蝕,且無輻射暴露風險。磁振造影(MRI)對早期脊椎關節病變和中樞神經系統受累評估特別有價值。雙能量電腦斷層(DECT)可特定檢測痛風的尿酸鈉結晶沉積。

毛細血管鏡檢查用於評估雷諾氏現象患者微循環異常,有助於早期診斷硬皮症。唾液腺核醫學掃描或腮腺造影用於評估乾燥症候群的唾液腺功能。心肺運動測試可客觀量化間質性肺病或肺動脈高壓患者的運動耐力受限程度。

基因檢測對某些單基因遺傳的免疫缺陷疾病和自體炎症疾病有確診價值。流式細胞術分析免疫細胞表面標記和功能,對原發性免疫缺陷診斷很重要。細胞因子檢測在特定情況下用於評估免疫系統活化狀態。

六、風濕過敏免疫科的就醫費用與健保給付

1. 門診與檢查費用

臺灣全民健康保險涵蓋大多數風濕免疫科基本診療項目,患者僅需支付部分負擔。醫學中心門診部分負擔約為360元新台幣,區域醫院240元,地區醫院80元。慢性病連續處方箋第二次以後領藥,在相同醫療院所免收部分負擔。

常見實驗室檢查如全血計數、炎症指標和基礎生化檢查多屬健保給付範圍。特殊自體抗體檢測部分納入健保,某些項目可能需要部分自費。影像學檢查如X光和關節超音波通常健保給付,但某些特殊的MRI或CT檢查可能需要事前審查。

過敏原檢測方面,健保對特定臨床情境下的基本項目提供給付,但全面性過敏原篩檢通常需自費。肺功能測試在診斷和監測氣喘方面有條件獲得健保給付。某些特殊檢查如毛細血管鏡檢查,僅在特定醫學中心提供,可能需要部分自費。

2. 治療藥物費用

傳統DMARDs如methotrexate、hydroxychloroquine大多屬健保給付,每月藥費部分負擔約數百元。生物製劑和小分子標靶藥物價格昂貴,每月可能高達數萬元,健保對符合條件的患者提供有條件給付。類固醇藥物價格低廉,大多全額健保給付,但長期使用需考量潛在併發症成本。

免疫球蛋白替代治療對原發性免疫缺陷患者非常重要,健保有條件給付但需定期審核。減敏治療(過敏原免疫療法)對特定過敏患者有幫助,部分項目納入健保但需長期治療。急救用腎上腺素自動注射器對嚴重過敏患者是救命工具,目前健保未全面給付,需自費購買。

輔助治療如鈣質和維生素D補充劑、骨質疏鬆藥物等,依不同產品和適應症有不同給付條件。疼痛管理藥物從低價的普拿疼到較貴的特定消炎藥都有,給付範圍各異。部分患者可能需要自費購買營養補充品或特殊醫學配方食品。

七、過敏免疫風濕科自我診斷指南與注意事項

1. 自我症狀評估要點

記錄症狀的具體特徵,例如關節疼痛的位置、性質(鈍痛、銳痛)、持續時間和緩解惡化因素。注意症狀的時間模式,如晨僵持續時間、夜間疼痛、季節性變化或與特定活動的關聯。監測症狀的進展情況,是新出現的、逐漸惡化、穩定還是時好時壞。

評估症狀對日常生活的影響程度,如工作能力、家務執行、休閒活動和自我照顧是否受限。注意伴隨的全身性症狀,如發燒、體重減輕、疲勞、食慾改變等。回顧可能的誘發因素,如感染、創傷、壓力事件、新用藥物或飲食改變。

檢查皮膚和指甲的變化,如皮疹、色素沉澱、脫屑、甲床異常等。觀察對溫度的反應,如雷諾氏現象、熱或冷對症狀的影響。注意家族病史中是否有類似症狀或確診的自體免疫疾病。

2. 自我管理與就醫準備

建立症狀日記,記錄每日症狀變化、藥物使用和可能相關的活動或飲食。收集相關醫療記錄,如過去的檢查報告、用藥歷史和住院摘要。準備詳細的問題清單,以確保就診時能充分與醫師討論所有疑慮。

拍攝可視化症狀,如皮疹、關節腫脹或活動受限的照片或影片,因為就診時症狀可能暫時緩解。記錄對各種治療的反應,包括處方藥、非處方藥和替代療法的效果和副作用。了解家族成員的相關病史,特別是直系親屬的自體免疫或過敏疾病。

熟悉基本生命徵象如體溫、血壓的自我監測,某些情況下醫師可能建議定期記錄。學習簡單的關節活動度評估方法,以便追蹤疾病進展。心理準備也很重要,慢性病診斷可能帶來情緒衝擊,預先考慮支持系統。

3. 自我診斷的限制與風險

網絡資訊不能替代專業醫療評估,許多症狀非特異性且可能代表不同疾病。自我診斷可能延誤真正病因的發現,如將關節痛歸因於風濕病而忽略其他可能性。過度依賴症狀比對可能導致「網路疑病症」,產生不必要的焦慮。

自行嘗試治療存在風險,如不當使用類固醇或免疫抑制劑可能造成嚴重副作用。忽略警示症狀如持續發燒、體重減輕或神經症狀,可能錯過及時介入的時機。專業檢查和實驗室數據對確診至關重要,這些無法通過自我評估獲得。

疾病活動度的準確評估需要專業技能和經驗,自我判斷可能不準確。醫病溝通在慢性病管理中極其重要,自我診斷可能影響這種協作關係。社會和心理支持是疾病管理的重要部分,自我診斷過程可能孤立無援。

八、常見問題Q&A:破解風濕免疫過敏迷思

1. 風濕免疫疾病基礎問題

問:風濕病是否只會影響老年人?

答:這是非常普遍的迷思。事實上,許多風濕免疫疾病好發於青壯年,例如系統性紅斑狼瘡常見於15-45歲女性,僵直性脊椎炎多在20-30歲發病,幼年型特發性關節炎則影響兒童。雖然退化性關節炎確實隨年齡增加而常見,但大多數自體免疫疾病並非老年人的專利。

問:風濕病是否會傳染?

答:不會。風濕免疫疾病是免疫系統異常導致的疾病,並非由細菌或病毒等病原體直接引起,因此不具有傳染性。雖然某些感染可能觸發或加重自體免疫反應,但疾病本身不會在人與人之間傳播。患者家屬無需擔心透過日常接觸而「被傳染」風濕病。

問:氣候潮濕是否會導致風濕病?

答:氣候因素與風濕病症狀可能有某種程度的關聯,但不會直接「引起」這些疾病。許多患者報告天氣變化時症狀加重,特別是濕度上升或氣壓下降時,但這與疾病的本質無關。臺灣的潮濕氣候可能使關節不適更明顯,但不是造成風濕免疫疾病的根本原因。

2. 過敏相關疑問

問:小時候沒有過敏,為何長大後突然出現?

答:過敏確實可能在人生任何階段首次出現,這與免疫系統的動態變化有關。成人發病的過敏可能由基因傾向加上環境觸發因素共同導致,如職業暴露、居住環境改變、感染或荷爾蒙變化等。免疫系統的調節機制隨年齡變化,可能解釋為何某些人成年後才發展出過敏體質。

問:食物過敏檢測陽性是否代表一定不能吃該食物?

答:不一定。檢驗結果需與臨床表現結合解讀。許多人的過敏原檢測呈低度陽性,但實際食用該食物時毫無症狀,這種情況可能不需嚴格避免。診斷食物過敏的金標準是在醫療監督下進行的食物激發試驗,而非單憑實驗室數據。過度限制飲食可能導致營養不均衡,應在專業指導下決定飲食限制程度。

問:過敏是否有可能自癒?

答:某些過敏可能隨時間改善,特別是兒童期的牛奶、雞蛋等食物過敏,約80%患童到16歲時可耐受。然而,花生、堅果、海鮮過敏通常持續終生。過敏性鼻炎和氣喘的病程變化較大,可能隨年齡減輕,也可能持續或惡化。免疫療法(減敏治療)是當前唯一可能改變過敏疾病自然病程的治療方法。

3. 治療與生活照護疑問

問:生物製劑是否比其他藥物更有效?

答:生物製劑在某些患者確實效果顯著,但不是所有病例的首選。傳統DMARDs如methotrexate仍是許多疾病的治療基石,且成本效益較高。生物製劑通常保留給對傳統治療反應不佳的中重度患者,因其價格昂貴且有潛在副作用風險。治療選擇應基於疾病類型、嚴重度、共病症和患者偏好等個體化考量。

問:服用免疫抑制劑是否一定容易感染?

答:感染風險確實增加,但可透過多種措施有效管理。風險程度取決於藥物種類、劑量、組合治療與患者本身狀況。預防措施包括疫苗接種(避開活疫苗)、良好衛生習慣、避免接觸已知感染源和定期監測。醫師會權衡疾病控制的需要與感染風險,在最低有效劑量下使用免疫調節藥物。

問:風濕病患者是否應該避免運動?

答:恰恰相反,規律運動對大多數風濕免疫疾病患者至關重要。適當運動可維持關節活動度、增強肌肉力量、改善心肺功能和整體健康狀態。水中有氧、太極、步行和騎固定式腳踏車等都是不錯選擇,應避免高衝擊活動。急性發炎期可能需要暫時調整運動強度,但在疾病控制穩定時,運動是疾病管理的重要組成部分。

掌握這些過敏免疫風濕科自我診斷技巧後,你就能更精準地向醫師描述症狀!建議將這篇過敏免疫風濕科自我診斷指南加入健康書籤,定期檢視身體變化,也分享給常為症狀所困的親友。記住,過敏免疫風濕科自我診斷只是初步參考,確切診斷仍需專業醫師判斷,讓我們一起成為更聰明的健康管理者!