「海鮮過敏原因是什麼?9大關鍵問題全解析,從症狀到急救一次掌握!」 本文深入探討海鮮過敏的免疫機制(如組織胺釋放),詳列6種危險症狀(皮膚紅腫、呼吸困難等)。提供4種緊急處理步驟、3種專業治療方案與5種居家止癢技巧,解答「症狀持續時間」疑問,並教你正確掛診過敏免疫科,掌握救命關鍵知識!

文章目錄

一、海鮮過敏概述

海鮮過敏是食物過敏中常見且較為嚴重的一種類型,主要由於人體免疫系統對海鮮中的特定蛋白質產生異常反應所致。這種過敏反應可能發生在各個年齡層,且症狀輕重不一,從輕微的皮膚瘙癢到可能危及生命的過敏性休克都有可能發生。海鮮過敏又可細分為甲殼類(如蝦、蟹、龍蝦)和軟體動物類(如牡蠣、蛤蜊、烏賊)過敏,其中甲殼類過敏更為常見且通常更為嚴重。

值得注意的是,海鮮過敏與海鮮中毒是兩種不同的概念。海鮮中毒通常是由於海鮮受到細菌污染或含有天然毒素所引起,症狀多為腸胃不適;而海鮮過敏則是免疫系統的反應,可能影響多個器官系統。海鮮過敏一旦發生,往往會伴隨一生,僅有極少數人會隨年齡增長而自然脫敏。

了解海鮮過敏的各方面知識對於預防和應對過敏反應至關重要。本文將全面探討海鮮過敏的原因、症狀、處理方法和治療選項,幫助讀者更好地認識和管理這一健康問題。

二、海鮮過敏原因

2.1 免疫系統過度反應

海鮮過敏的根本原因在於免疫系統將海鮮中的某些蛋白質錯誤識別為有害物質。當這些被稱為過敏原的蛋白質進入體內後,免疫系統會產生免疫球蛋白E(IgE)抗體來對抗它們。這種初次接觸可能不會引發明顯症狀,但會使身體處於致敏狀態。當再次接觸相同過敏原時,IgE抗體會觸發肥大細胞釋放組織胺等化學物質,導致各種過敏症狀的出現。

海鮮中常見的過敏原包括原肌球蛋白(tropomyosin)、精氨酸激酶(arginine kinase)和肌球蛋白輕鏈等。這些蛋白質在加熱烹飪後仍然保持穩定,這也是為什麼即使是煮熟的海鮮也會引發過敏反應。值得一提的是,甲殼類和軟體動物間存在交叉反應性,意味著對一種海鮮過敏的人可能對其他種類也過敏。

此外,近年研究發現,某些非蛋白質成分如海鮮中的寄生蟲(如異尖線蟲)也可能誘發類似過敏反應的症狀,這增加了診斷的複雜性。因此,準確識別真正的過敏原對於制定有效的預防和治療策略非常重要。

2.2 風險因素

某些因素會增加個體發生海鮮過敏的風險。家族過敏史是一個重要因素,如果父母中有過敏體質,子女發生各種過敏(包括海鮮過敏)的機率會顯著提高。年齡也是一個相關因素,海鮮過敏雖然可能在兒童時期就出現,但更多是在成年後才首次發生,這與牛奶、雞蛋等兒童常見過敏原有所不同。

地理環境和飲食習慣同樣影響海鮮過敏的發生率。沿海地區居民由於海鮮攝入頻繁,過敏發生率通常高於內陸地區。有趣的是,研究發現過早或過晚引入海鮮到嬰幼兒飲食中都可能增加過敏風險,目前建議在嬰兒4-6個月大時適量引入可能有益。

其他風險因素包括患有其他過敏性疾病(如氣喘、異位性皮膚炎)、特定基因型、以及某些環境因素如污染和吸菸等。了解這些風險因素可以幫助高風險人群採取適當的預防措施。

三、海鮮過敏症狀

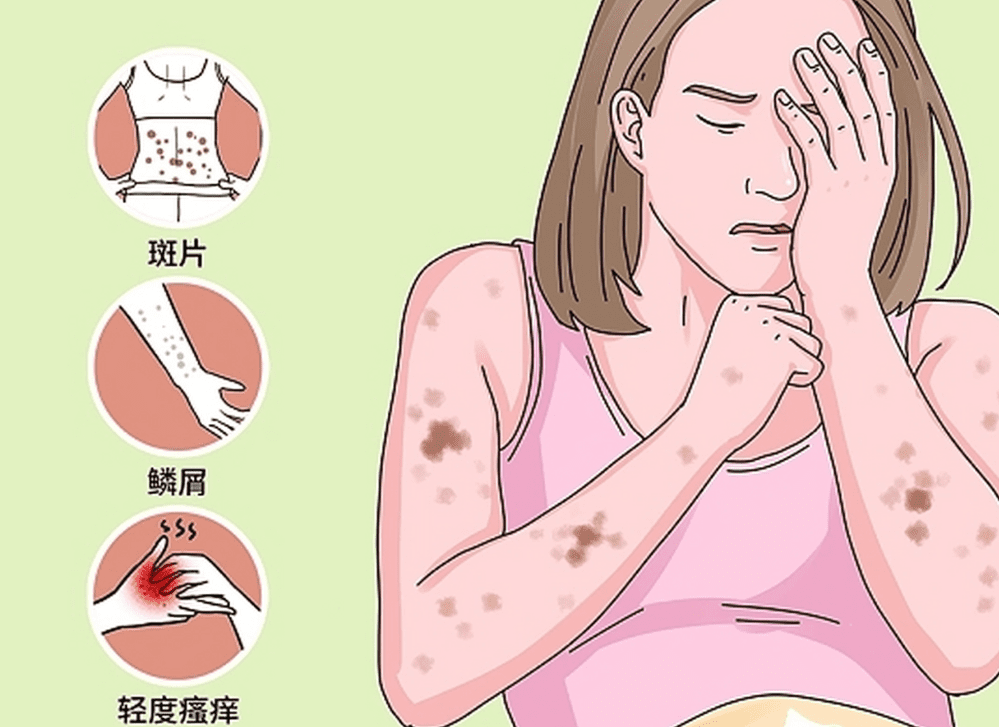

3.1 皮膚症狀

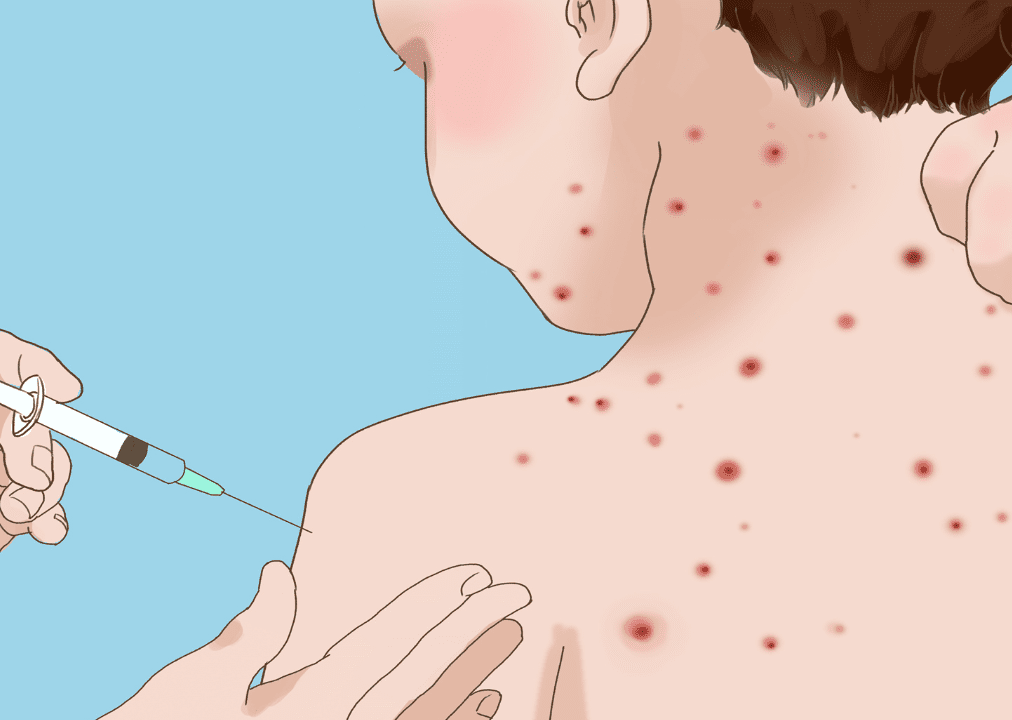

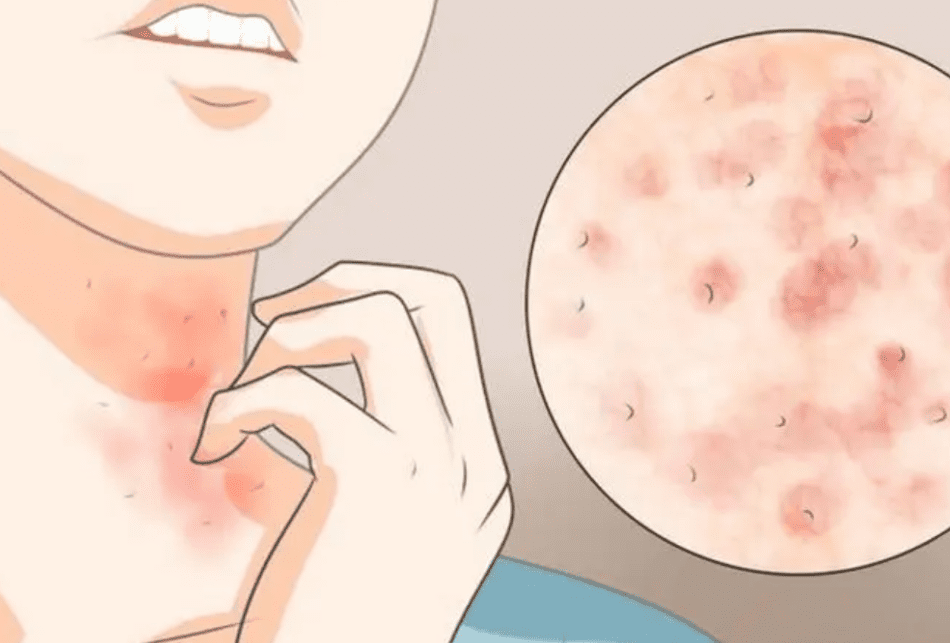

海鮮過敏最常見的表現是皮膚症狀,通常在接觸後幾分鐘至2小時內出現。蕁麻疹(風疹塊)是最典型的表現,表現為突發的、界限清晰的紅色或膚色隆起疹塊,伴有明顯瘙癢,可能出現在身體任何部位。這些疹塊大小不一,有時會融合成大片,但通常在24小時內自行消退。

另一常見皮膚表現是血管性水腫,即皮下組織的深層腫脹,多見於眼瞼、嘴唇、舌頭和面部,有時也會影響手腳。與蕁麻疹不同,血管性水腫通常不伴隨明顯瘙癢,而是有緊繃感或輕微疼痛,消退時間也較長,可能需要2-3天。

部分患者可能出現濕疹加重或全身性皮膚發紅、灼熱感。嬰幼兒可能表現為無明顯原因的持續搔抓或皮膚摩擦行為。這些皮膚症狀雖然很少直接危及生命,但若出現在臉部和頸部,可能預示著更嚴重的全身性反應即將發生。

3.2 消化系統症狀

海鮮過敏常引起一系列消化道症狀,從輕微不適到嚴重反應不等。常見表現包括口腔刺痛或搔癢感(口腔過敏綜合徵)、噁心、嘔吐、腹痛和腹瀉。這些症狀通常發展迅速,在攝入後數分鐘至2小時內出現,有助於與食物中毒或消化不良相區別。

嚴重者可能出現腸絞痛、血便或大量水瀉,導致脫水風險。值得注意的是,有些患者僅出現消化系統症狀而無皮膚表現,這種情況在兒童中較為多見,可能導致診斷延誤。另外,在過敏性嗜酸性食道炎患者中,海鮮可能引發吞嚥困難或食物嵌塞等特殊症狀。

消化系統症狀的嚴重程度與過敏反應的整體嚴重度不一定相關,也就是說,劇烈嘔吐不一定意味著會發展為過敏性休克,反之亦然。然而,任何消化系統症狀的出現都應被視為過敏反應的一部分並給予相應關注。

3.3 呼吸系統症狀

海鮮過敏可能影響呼吸系統的各個部分,從上呼吸道到肺部。輕微表現包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏和喉嚨發癢。更嚴重的反應可能導致喉頭水腫,表現為聲音嘶啞、說話困難、吞嚥不適和窒息感,這是需要立即處理的急症。

下呼吸道症狀包括咳嗽、胸悶、喘息和呼吸急促,類似氣喘發作。對原有氣喘的患者,海鮮過敏可能誘發嚴重氣喘發作。在極端情況下,可能出現呼吸衰竭,表現為發紺(嘴唇和指甲床變青)、意識模糊和呼吸極度困難。

呼吸系統症狀的出現,特別是當合併皮膚或心血管症狀時,往往預示著嚴重的全身性過敏反應,需要立即使用腎上腺素並呼叫急救服務。即使是輕微的初期呼吸症狀也可能迅速惡化,因此不容忽視。

3.4 心血管系統症狀

海鮮過敏最危險的表現是對心血管系統的影響,可能導致過敏性休克。早期徵象包括頭暈、心悸和輕微血壓下降,患者可能描述為"突然感覺不對勁"或"瀕死感"。隨著反應加劇,會出現明顯低血壓、脈搏微弱快速、皮膚蒼白濕冷等休克表現。

心血管系統受累的其他表現包括心律不整、心肌缺血(胸痛類似心臟病發作)甚至心跳停止。這些症狀通常與其他系統症狀同時出現,但有時可能先於其他症狀發生,增加了診斷難度。老年人和原有心血管疾病患者風險最高,預後也較差。

需要特別注意的是,有些患者會經歷「雙相反應」,即初期症狀緩解後1-72小時內(多在8-12小時)症狀再次出現且可能更嚴重。這種情況約發生在20%的嚴重過敏反應中,強調了即使症狀似乎已緩解,仍需持續觀察的必要性。

四、海鮮過敏多久會好

4.1 輕微反應的持續時間

輕微海鮮過敏反應如局部皮膚瘙癢或少量蕁麻疹,通常在及時避開過敏原並服用抗組織胺藥物後數小時內開始緩解,大多數情況下24-48小時內完全消失。這類反應通常不會影響全身狀態,患者仍能保持正常活動能力,但可能因瘙癢而感到不適。

單純的消化系統症狀如輕度噁心或腹痛持續時間類似,但若已發生嘔吐或腹瀉,則完全恢復可能需要更長時間(2-3天),特別是若導致了輕度脫水或電解質失衡。此時適當補充水分和電解質有助於加速恢復。

值得注意的是,即使症狀完全消失,體內免疫反應可能仍持續活躍一段時間(通常幾天),這段期間應避免再次接觸任何可疑過敏原,防止症狀復發或加重。同時也應注意休息,避免劇烈運動和酒精攝入,這些因素可能延長恢復時間。

4.2 中度至重度反應的持續時間

中度過敏反應如廣泛蕁麻疹、明顯血管性水腫或輕度呼吸困難,往往需要更長時間恢復,通常在適當治療後2-3天內改善,但完全消失可能需要一周左右。這類患者通常需要口服甚至注射藥物治療,且需要在醫療監督下觀察一段時間。

嚴重的全身性過敏反應(過敏性休克)即使經過及時救治,完全恢復也可能需要數天至數周。初期生命徵象穩定後,患者仍可能經歷持續疲勞、輕度頭暈、食慾不振等全身症狀。部分患者會有較長時間的"過敏後乏力"現象,類似於一場重病後的恢復期。

最嚴重的病例,特別是那些經歷過呼吸衰竭或長時間低血壓的患者,可能會有更長期的影響,需要數月才能完全恢復至過敏前狀態。這類患者應密切追蹤心功能和肺功能,因為缺氧和低血壓可能對這些器官造成潛在損傷。

4.3 長期預後與過敏持續性

與牛奶、雞蛋等兒童常見食物過敏不同,海鮮過敏一旦發生,通常會持續終生。僅約5-10%的蝦過敏患者和更少比例的魚過敏患者會隨時間自然脫敏。這意味著大多數患者需要長期甚至終生避免特定海鮮的攝入。

過敏的嚴重程度可能隨時間波動,無法準確預測。有些患者發現他們的過敏反應一次比一次嚴重,而另一些人則可能經歷不同程度的反應。值得注意的是,即使多年未發生反應,再次接觸仍可能引發嚴重過敏,因此不建議嘗試"測試"過敏是否已消失。

近年研究發現,極少量但規律的過敏原暴露(如在嚴格醫療監督下的口服免疫療法)可能改變過敏自然病程,但目前這類治療仍處於研究階段,不應在非醫療環境中嘗試。對大多數患者而言,嚴格避免仍是最安全有效的長期管理策略。

五、海鮮過敏怎麼辦

5.1 立即處理措施

一旦懷疑海鮮過敏反應發生,首要步驟是立即停止攝入或接觸可疑海鮮製品。如果症狀輕微且僅限於口腔或皮膚,可用清水漱口或沖洗接觸部位,減少殘留過敏原。對於皮膚症狀,冷水敷布可能有助於緩解瘙癢和不適感。

若出現任何全身性症狀(如兩處以上器官系統受累)或呼吸、心血管系統症狀,即使看似輕微,也應立即使用預先開立的腎上腺素自動注射器(如EpiPen)。注射後即使症狀改善,仍需呼叫急救服務或立即前往急診,因為可能需要進一步治療且可能出現雙相反應。

在等待醫療救助期間,患者應保持平躺姿勢(呼吸困難者可半坐臥),避免突然起立,以防血壓進一步下降。鬆開緊身衣物,保持呼吸道通暢。如有氧氣可供使用,可給予輔助吸氧。記錄症狀發生的時間、順序和治療措施,這對後續醫療處置很有幫助。

5.2 醫療環境中的處置

在醫療機構中,治療將根據反應嚴重程度個體化調整。對於全身性過敏反應,腎上腺素仍是首選藥物,可能需多次注射。同時會建立靜脈通路給予輸液和準備其他藥物,如抗組織胺(H1和H2阻斷劑)、皮質類固醇和支氣管擴張劑(如有支氣管痙攣)。

呼吸窘迫患者可能需要氧氣治療、霧化吸入藥物,極少數情況下需氣管插管或氣管切開。頑固性低血壓患者除大量輸液外,可能需要血管加壓藥物支持。所有嚴重反應患者至少觀察4-6小時,高風險患者可能需要住院24小時以上。

醫療人員會詳細詢問過敏史和事件經過,這對確診和制定長期管理計劃至關重要。出院前應確保患者及家人了解雙相反應的風險,並配備至少兩支腎上腺素自動注射器及使用培訓。安排過敏專科隨訪也是標準流程的一部分。

5.3 長期管理策略

確診海鮮過敏後,最重要的長期管理措施是嚴格避免過敏原。這不僅包括明顯的海鮮食品,還需注意潛在來源,如某些醬料(魚露、蠔油)、補充劑(如葡萄糖胺常來自蝦殼)、餐廳湯底和調味料等。閱讀食品標籤成為必要習慣,並了解不同國家標籤法規的差異。

制定個人化緊急應變計畫也很重要,包括隨身攜帶腎上腺素自動注射器、佩戴醫療警示手環、告知親友同事過敏情況和應對方法。對於兒童患者,需確保學校或托育機構有詳細的照護計畫和備用藥物。

定期過敏專科隨訪可幫助監測過敏狀態變化,評估新治療選擇,並更新管理策略。同時需注意相關疾病的篩查,如過敏患者較高的氣喘和異位性皮膚炎風險。心理健康也不容忽視,因為食物過敏可能帶來顯著焦慮和生活品質影響。

六、海鮮過敏治療

6.1 藥物治療

急性海鮮過敏反應的藥物治療取決於反應類型和嚴重程度。抗組織胺藥物(如異丙嗪、氯雷他定)可緩解瘙癢、蕁麻疹等輕微症狀,但無法阻止嚴重反應進展。H2阻斷劑(如雷尼替丁)有時與H1阻斷劑合用增強效果。這些藥物適合輕微局限反應,但絕不應延誤腎上腺素的使用。

腎上腺素是治療全身性過敏反應的唯一有效藥物,應儘早使用。它通過收縮血管、改善低血壓、減輕蕁麻疹和血管性水腫、鬆弛支氣管平滑肌來逆轉危及生命的症狀。肌肉注射(大腿外側)是最常用給藥途徑,劑量根據年齡體重調整,必要時每5-15分鐘可重複給予。

皮質類固醇(如潑尼松、甲基潑尼松龍)常作為輔助治療,理論上可減輕延遲反應,但對急性症狀效果有限。支氣管痙攣患者可能需要吸入或靜脈支氣管擴張劑。頑固性低血壓患者可能需要持續靜脈輸注血管加壓藥物。所有這些治療應在嚴密醫療監護下進行。

6.2 免疫療法

傳統過敏原免疫療法(脫敏治療)對海鮮過敏效果有限,且風險較高,因此不是常規選擇。然而,近年來口服免疫療法的研究顯示一定前景,特別對甲殼類過敏。這種方法在嚴格醫療監督下,從極微量開始逐步增加過敏原攝入量,目標是提高反應閾值而非完全脫敏。

表皮免疫療法(將過敏原透過皮膚給藥)和舌下免疫療法也處於研究階段,初步結果顯示可提高部分患者對微量意外暴露的耐受性,但尚未成為標準治療。這些方法共同目標是降低意外暴露時的嚴重反應風險,而非讓患者能自由攝入海鮮。

免疫療法需在專業過敏中心進行,需權衡潛在益處和風險,包括治療期間可能引發的過敏反應。目前這類治療多限於臨床試驗或特別嚴重案例,且即使"成功",患者仍需避免常規攝入海鮮並攜帶腎上腺素。

6.3 新興治療與研究

生物製劑如抗IgE抗體(omalizumab)正在研究作為海鮮過敏的輔助治療。這些藥物可降低整體過敏反應強度,可能與免疫療法聯用以減少治療相關不良反應。早期研究顯示,omalizumab預處理可使部分患者更快達到較高維持劑量的口服免疫療法。

基因工程改造低過敏性海鮮蛋白質是另一研究方向,目的是開發能誘導耐受性而非過敏性的變體蛋白。類似的,肽免疫療法使用過敏原蛋白的小片段,理論上可刺激保護性免疫反應而不觸發過敏反應。

微生物組調節也成為研究熱點,因為腸道菌群與食物耐受性密切相關。動物研究顯示特定益生菌株可能減輕過敏反應,但人類證據仍有限。這些新興療法大多仍需多年研究才能確定安全性和有效性。

七、海鮮過敏怎麼止癢

7.1 外用治療

海鮮過導致的皮膚瘙癢可顯著影響生活品質,適當止癢很重要。冷敷是最簡單有效的方法之一,用乾淨毛巾包裹冰袋或冷水浸濕的布敷於瘙癢區域,每次10-15分鐘,可收縮血管、減少組織胺釋放並暫時麻木神經末梢,從而緩解不適。

爐甘石洗劑(含爐甘石和氧化鋅)是另一安全選擇,特別適合兒童和廣泛區域使用。其冷卻和輕微收斂作用可緩解瘙癢,且不含可能刺激敏感皮膚的成分。含0.5-1%薄荷醇或樟腦的霜劑也能通過清涼感暫時減輕瘙癢,但可能對破損皮膚或幼兒過於刺激。

短期使用低至中效外用皮質類固醇(如1%氫化可的松霜)可能有助於減輕頑固性局部瘙癢和炎症,但不應長期或用於面部等薄皮膚區域。抓傷區域需保持清潔,可輔以抗生素軟膏預防感染。避免熱水和刺激性肥皂清洗,這可能加重瘙癢。

7.2 口服藥物

口服抗組織胺是控制海鮮過敏相關瘙癢的基石。第二代非鎮靜抗組織胺如西替利嗪、左西替利嗪、氯雷他定和非索非那定是首選,每日一次給藥即可提供持續效果,且嗜睡等副作用較少。劑量可根據需要增加至標準劑量的2-3倍(在醫生指導下)。

對於夜間症狀嚴重干擾睡眠者,可加用第一代抗組織胺如苯海拉明或異丙嗪,利用其鎮靜副作用促進睡眠。但這類藥物不應長期單獨使用,因可能產生耐受性和認知影響,特別是老年人群。H2阻斷劑如雷尼替丁有時能增強止癢效果,因皮膚有H2受體存在。

頑固性瘙癢可能需要短期口服皮質類固醇(如潑尼松3-5天療程),但這通常保留給廣泛症狀且其他治療無效的情況。極少數情況下,可能需要鎮靜劑或抗憂鬱藥物(如多塞平)控制嚴重瘙癢,這需要專科醫生謹慎評估和監測。

7.3 輔助與替代療法

膠體燕麥浴可舒緩廣泛皮膚瘙癢,特別適合兒童和敏感皮膚。將細磨燕麥粉加入微溫浴水中,浸泡15-20分鐘,之後輕拍乾而非擦乾皮膚。燕麥中的多酚和皂素有抗炎和保濕作用。同樣,小蘇打浴(半杯小蘇打加入標準浴缸)也可暫時緩解瘙癢。

某些天然成分如蘆薈、金盞花和金縷梅可能有助於緩解輕度皮膚刺激和瘙癢,但效果因人而異。使用前應在小區域測試,確保不會引起額外過敏反應。保持皮膚適當濕潤也很重要,無香料保濕劑應在沐浴後立即使用,鎖住水分。

心理技巧如放鬆訓練、正念冥想和認知行為療法可能幫助應對頑固性瘙癢,特別是當瘙癢-抓撓循環已建立時。指甲保持短而平滑可減少抓撓造成的皮膚損傷。夜間可戴棉質手套預防不自覺抓撓。

八、海鮮過敏如何緩解?

8.1 急性反應的緩解策略

緩解海鮮過敏急性反應需根據症狀類型和嚴重度採取分級應對。對於輕微局部反應,除了前述止癢方法外,抬高患處可減輕腫脹。寬鬆棉質衣物可減少摩擦刺激。保持環境涼爽有助於緩解不適,因高溫可能加重血管擴張和瘙癢。

消化系統症狀緩解包括暫停固體食物攝入,少量多次補充清澈液體(如水、稀釋果汁、口服電解質溶液)以防脫水。嘔吐劇烈者可嘗試含服小冰塊或薄荷糖。腹痛可嘗試溫敷腹部,但避免熱敷可能加重炎症。症狀緩解後應逐漸重新引入易消化食物。

全身性症狀的緩解需醫療介入,患者能做的是儘早識別危險徵兆並及時用藥。使用腎上腺素後,即使症狀似乎完全緩解,也需醫療觀察至少4-6小時。恢復期應充分休息,避免劇烈活動可能誘發延遲反應。記錄症狀時程和治療反應有助於未來管理。

8.2 預防未來反應

最有效的緩解是預防過敏反應發生。這始於準確識別特定過敏原,常需過敏專科醫生通過詳細病史、皮膚點刺試驗和特定IgE檢測來確定。了解交叉反應性也很重要,例如對塵蟎過敏者可能對甲殼類有交叉反應,因共享過敏原原肌球蛋白。

飲食避免需要全面知識和細心。除了明顯海鮮菜餚外,許多加工食品如醬料、調味料、湯底、披薩配料等可能含海鮮成分。某些非食品產品如寵物飼料、肥料、化妝品(含魚鱗衍生的珍珠光澤成分)也可能含觸發源。外出就餐時明確告知服務員過敏情況,詢問烹飪方式(如共用炸油)。

預防性藥物如抗組織胺對預防海鮮過敏無效,不應在計劃暴露前使用。某些研究中,規律使用抗IgE藥物可提高反應閾值,但這屬處方治療且不改變需嚴格避免的原則。免疫療法如前所述,仍屬實驗性且風險高。

8.3 生活調適與支持

應對海鮮過敏需要全面生活調整。廚房需防止交叉污染,如分開準備海鮮和其他食物的砧板、餐具。考慮家庭成員是否願意限制家中海鮮製品,特別對幼兒過敏者。旅行時準備翻譯卡片說明過敏情況,研究目的地醫療資源和急救用藥法規。

心理社會支持不可忽視,特別是對兒童和青少年。過敏可能造成社交活動焦慮、同儕壓力或感到"與眾不同"。加入過敏支持團體可分享經驗和應對策略。家人、朋友和同事的教育也很重要,確保他們理解過敏嚴重性和緊急情況應對方法。

定期覆診更新管理計畫,了解最新治療進展。隨年齡增長,過敏表現可能變化,需相應調整策略。孕婦需特別注意營養替代(如omega-3補充),同時確保嚴格避免。老年患者可能需審查多重藥物與過敏藥物的潛在交互作用。

九、海鮮過敏呼吸困難

9.1 呼吸道症狀的識別與分級

海鮮過敏引起的呼吸困難可有不同表現和嚴重程度。上呼吸道症狀如喉嚨發緊、聲音改變、吞嚥困難或"喉嚨有腫塊感"常提示喉頭水腫,這是可能迅速危及生命的急症。聽診可能發現吸氣性喘鳴(stridor),與常見的呼氣性喘息不同。

下呼吸道受累表現為典型氣喘症狀:胸悶、呼氣延長、喘息和呼吸急促。嚴重者可見輔助呼吸肌使用、鼻翼煽動和發紺。呼吸頻率增加是重要警示訊號,成人>20次/分、兒童>30次/分、嬰兒>40次/分都值得關注。血氧飽和度下降(<92%)表示嚴重氣體交換障礙。

呼吸困難的嚴重度分級有助於指導治療。輕度:說話成句,可平臥,僅輕微喘息;中度:說話短句,喜坐位,明顯喘息;重度:單字說話或不能言,前傾坐位,響亮喘息或沉默胸(極嚴重氣道阻塞時空氣移動減少導致的喘息消失);呼吸衰竭:意識障礙,極度呼吸窘迫或呼吸肌疲勞導致的呼吸頻率下降。

9.2 緊急處理與治療

任何疑似過敏相關呼吸困難都應立即使用腎上腺素,這是唯一能逆轉氣道水腫和支氣管痙攣的藥物。延遲使用與不良預後密切相關。同時應呼叫急救服務,因症狀可能快速進展。即使手邊有吸入型支氣管擴張劑,也不應替代腎上腺素使用。

醫療環境中,除腎上腺素外,高流量氧氣(面罩10-15L/min)是首要措施。霧化吸入短效β激動劑(如沙丁胺醇)聯合抗膽鹼藥(異丙托溴銨)可緩解支氣管痙攣。霧化腎上腺素對上氣道水腫特別有效。靜脈皮質類固醇(如甲基潑尼松龍)雖不立即起效,但可減少延遲反應。

頑固性喉頭水腫可能需要氣道介入,如氣管插管或外科氣道(環甲膜切開術)。決策應由有經驗醫師做出,因水腫組織易出血且可視度差。呼吸衰竭患者可能需要機械通氣,設定需考慮可能併發的氣道高壓和auto-PEEP(因氣道阻塞導致的呼氣不完全)。

9.3 監測與後續管理

即使初始治療反應良好,呼吸困難患者需要延長觀察期(至少6-12小時),因氣道症狀可能波動。重複評估包括臨床檢查、血氧監測和必要時血氣分析。峰值呼氣流速(PEF)或一秒用力呼氣容積(FEV1)的系列測量有助於客觀追蹤氣道阻塞變化。

恢復期應避免潛在呼吸道刺激物如煙霧、冷空氣和強烈氣味,這些可能加重氣道敏感。短期(3-5天)口服皮質類固醇常被處方以預防遲發性氣道炎症。原有氣喘患者需加強常規控制藥物,並重新評估長期管理計畫。

經歷過過敏相關呼吸困難的患者應配備至少兩支腎上腺素自動注射器,並接受反復培訓如何識別早期症狀和適當應對。考慮轉介過敏專科進行全面評估,包括可能的氣喘與過敏的交互作用,以及長期預防策略。

十、海鮮過敏看哪一科

10.1 急性期的就醫選擇

海鮮過敏急性發作時,特別是出現全身性症狀如呼吸困難、頭暈、廣泛蕁麻疹或嘔吐,應直接前往急診部門。急診能提供即時生命支持、靜脈藥物和氣道管理,這是診所無法比擬的。即使症狀在使用腎上腺素後似乎完全緩解,仍建議急診評估,因可能出現雙相反應。

若症狀輕微且局限(如少量局部蕁麻疹、輕微皮膚瘙癢),可考慮普通內科或家庭醫学科就診,但需確保能當天看到醫生。兒科患者應優先選擇有過敏處理經驗的兒科醫師。無論如何,所有急性過敏反應後都應安排過敏專科隨訪進行全面評估。

特殊情況如孕婦發生過敏反應,建議產科與急診聯合評估,因妊娠生理變化可能改變過敏表現和治療選擇。老年人和有多重慢性病患者也需全面評估過敏反應對基礎疾病的潛在影響。

10.2 過敏專科的作用

過敏專科醫生(免疫過敏科)在海鮮過敏的長期管理中扮演核心角色。他們能通過詳細病史、皮膚測試(點刺或皮內)和血清特異性IgE檢測來確認診斷並識別具體過敏原。這點很重要,因患者可能僅對特定海鮮過敏而非全部,精確診斷可避免不必要的飲食限制。

過敏專科還能評估交叉反應風險(如塵蟎與甲殼類的交叉反應)、提供個體化的避免建議和緊急應變計畫。他們掌握最新的診斷方法(如組分解析診斷)和治療選項(如實驗性免疫療法),並能協調多學科照護(如營養師指導替代飲食)。

定期過敏專科隨訪可監測過敏狀態變化,特別是兒童患者。他們也負責開立和更新腎上腺素自動注射器處方,提供使用培訓,並協助解決保險覆蓋問題。對於生活品質受顯著影響的患者,過敏專科可轉介心理支持或其他輔助服務。

10.3 其他相關專科

皮膚科在慢性蕁麻疹或濕疹與海鮮過敏的鑑別診斷中很有幫助,特別當皮膚表現是主要或唯一症狀時。他們能進行貼布測試等特殊過敏檢測,並處理頑固性皮膚表現。對於疑為海鮮接觸性皮炎(如處理海鮮從業人員的手部皮膚炎)的患者尤其重要。

胃腸科有助於評估海鮮過敏與其他消化系統病症的關係,如嗜酸性食道炎、食物蛋白誘導的小腸結腸炎綜合徵(FPIES)等非IgE介導的反應。當懷疑海鮮過敏但傳統檢測陰性時,胃腸科可能進行內視鏡檢查或食物挑戰試驗協助診斷。

呼吸科或肺科對有嚴重氣喘和過敏重疊的患者很重要,可優化氣喘控制並評估肺功能損傷程度。心理科或精神科可幫助應對過敏相關焦慮或創傷後壓力。營養師則確保飲食限制不會導致營養缺乏。

十一、海鮮過敏常見問題Q&A

11.1 診斷相關問題

Q:如何確定我是否真的對海鮮過敏?

A:確診需要結合詳細病史和專業檢測。典型情況是攝入海鮮後短時間內出現過敏症狀,但這並非絕對。過敏專科醫生會進行皮膚點刺試驗或血液特異性IgE檢測。有時需口服食物挑戰試驗確認,但這必須在醫療監督下進行,因可能引發嚴重反應。

Q:小時候吃海鮮沒事,為什麼長大突然過敏?

A:海鮮過敏確實常在成年後首次出現,這與免疫系統隨年齡變化有關。可能因素包括:成年後暴露量增加、免疫系統變化、或身體對特定蛋白質的反應方式改變。也有人因交叉致敏(如先對塵蟎過敏,再對結構相似的海鮮蛋白反應)而發展出過敏。

Q:血液檢測顯示我對多種海鮮過敏,但只吃蝦會不舒服,這可能嗎?

A:完全可能。血液或皮膚測試顯示免疫系統識別特定蛋白質,但臨床反應還取決於蛋白質結構、含量和你攝入的量。你可能對某種海鮮中的特定蛋白質更敏感,或該海鮮含有更高濃度的過敏原。這種情況下,應以實際症狀為準,但對其他測試陽性的海鮮也需謹慎。

11.2 治療與管理問題

Q:腎上腺素自動注射器需要隨身攜帶嗎?即使我很久沒發生反應了?

A:絕對需要。海鮮過敏嚴重程度無法預測,即使過去反應輕微,下次可能危及生命。自動注射器應隨時可及(非放在車上或家中抽屜),並定期檢查有效期。建議至少攜帶兩支,因約20%反應需要第二劑,且可能出現設備故障。

Q:聽說有脫敏治療,海鮮過敏適用嗎?

A:目前海鮮過敏的脫敏治療(免疫療法)仍屬研究階段,不是標準治療。少數過敏中心可能提供實驗性口服或表皮免疫療法,目標是提高反應閾值而非完全脫敏,且治療本身有引發過敏反應風險。即使參與這類治療,仍需嚴格避免海鮮並攜帶腎上腺素。

Q:懷孕期間海鮮過敏會影響胎兒嗎?需要特別注意什麼?

A:過敏本身通常不直接影響胎兒,但嚴重過敏反應導致的缺氧或低血壓可能有害。孕婦應更嚴格避免過敏原,因懷孕可能改變過敏反應強度。同時需確保替代海鮮的營養(如Omega-3來自亞麻籽或補充劑)。孕期使用腎上腺素是安全的,且應優先於其他抗過敏藥物。

11.3 日常生活問題

Q:對海鮮過敏的人能否吃海藻或碘鹽?

A:可以。海鮮過敏是對特定蛋白質的反應,與海藻或碘無關。海藻不含魚類蛋白質,碘也不是過敏原。過去對"碘過敏"的誤解已澄清,即使對放射顯影劑有反應,也不代表不能。