「紫外線過敏是什麼?8大關鍵問題全解析,從症狀到治療一次掌握!」 本文深入探討紫外線過敏的免疫反應機制(光敏感反應),詳列5種典型症狀(皮膚紅腫、灼熱感等)。提供4種緊急舒緩方法、3種專業治療方案與5種防護飲食建議,解答「康復周期」疑問,並教你正確掛診皮膚科或過敏免疫科,打造全方位防曬抗敏策略!

文章目錄

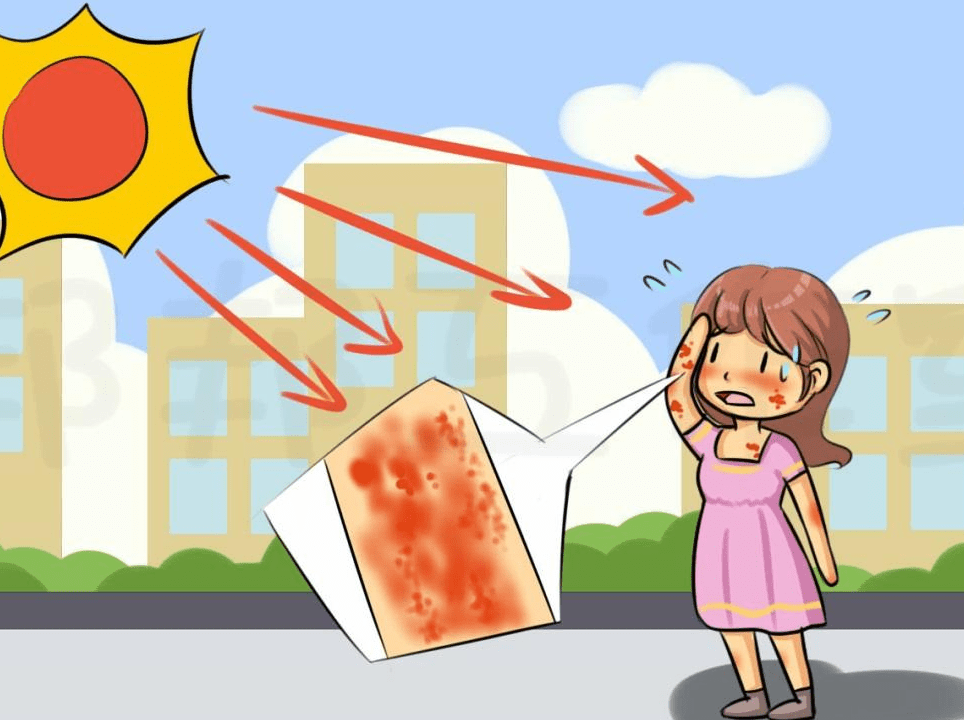

一、紫外線過敏是什麼

紫外線過敏是一種特殊的光敏性皮膚反應,醫學上稱為「日光性皮膚炎」或「光敏感性皮膚炎」。當皮膚暴露在陽光中的紫外線下時,免疫系統會產生異常反應,導致皮膚出現發炎症狀。這種情況與一般曬傷不同,通常在接觸陽光後短時間內就會出現明顯症狀,且可能反覆發作。

紫外線過敏可分為免疫系統介導的光敏感反應(如多形性日光疹)和光毒性反應兩種主要類型。前者是真正的過敏反應,後者則是由某些藥物或化學物質誘發的光敏感現象。值得注意的是,紫外線過敏可能發生在任何年齡層,但以20-40歲的女性較為常見。

根據統計,約有10-20%的人口會經歷某種形式的光敏感反應,其中紫外線過敏佔了相當比例。症狀嚴重程度因人而異,從輕微的皮膚不適到嚴重的水泡和疼痛都有可能。了解紫外線過敏的本質是預防和治療的第一步。

二、紫外線過敏原因

1. 內在因素

某些人天生對紫外線較為敏感,這可能與遺傳因素有關。研究表明,某些基因變異會影響皮膚對紫外線的耐受性。此外,自體免疫性疾病患者(如紅斑性狼瘡)更容易出現光敏感反應。內分泌變化也是重要因素,例如懷孕期間激素水平的波動可能誘發或加重紫外線過敏。

皮膚類型也是關鍵因素,膚色較淺的人(Fitzpatrick皮膚類型I-II)通常對紫外線更敏感。皮膚屏障功能受損的人也更容易發生紫外線過敏反應,因為受損的屏障無法有效抵禦紫外線的傷害。

某些代謝異常,如卟啉症(一種血紅素代謝障礙),會導致皮膚對陽光極度敏感。這類疾病雖然罕見,但可能造成嚴重的光敏感反應,需要特別注意。

2. 外在因素

許多外用產品可能增加光敏感性,包括某些香水、化妝品、防曬成分(如oxybenzone)甚至一些植物汁液(如柑橘類)。某些職業暴露於特定化學物質(如焦油、瀝青)的工人也容易發生職業性光敏感。

藥物是常見的光敏感誘因,包括抗生素(如四環素類、磺胺類)、非類固醇消炎藥(如布洛芬)、利尿劑、某些抗憂鬱藥和抗癌藥物等。這些藥物可能導致光毒性或光過敏反應,通常在用藥後數小時至數天內出現症狀。

季節性因素也不容忽視,春季和夏季紫外線強度較高,更容易引發症狀。此外,高海拔地區和雪地環境(雪反射紫外線)也會增加風險。某些醫療程序如光療或雷射手術後,皮膚暫時對光更敏感。

三、紫外線過敏症狀

1. 皮膚表現

最常見的症狀是暴露部位(如面部、頸部、手臂)出現紅斑、丘疹或水泡,伴隨明顯瘙癢或灼熱感。皮疹通常出現在陽光照射後30分鐘至數小時內,可能持續數天。嚴重的紫外線過敏可能導致皮膚腫脹、疼痛甚至滲液。

慢性反覆發作可能導致皮膚增厚、色素沉著或脫失。多形性日光疹(最常見的紫外線過敏形式)通常表現為多形性皮疹,可能是丘疹、斑塊或小水泡,有時會融合成片。值得注意的是,衣物遮蓋部位通常不受影響,這有助於區分其他皮膚病。

特殊類型的紫外線過敏可能有獨特表現,如日光性蕁麻疹會在照射後幾分鐘內出現蕁麻疹樣風團,但很快消退;光化性癢疹則表現為劇烈瘙癢的結節。症狀嚴重程度與紫外線劑量、個體敏感度和暴露時間有關。

2. 全身症狀

雖然少見,但嚴重紫外線過敏可能伴隨頭痛、發燒、噁心等全身症狀。極少數情況下可能出現過敏性休克,這屬於醫療急症。慢性紫外線過敏患者可能因反覆發作而出現焦慮或憂鬱情緒,影響生活品質。

光毒性反應可能導致類似嚴重曬傷的症狀,包括劇烈疼痛、大面積水泡和後續脫皮。光過敏反應則更多表現為濕疹樣改變,界限較清楚,可能擴散到非暴露區域。

某些系統性疾病相關的光敏感(如紅斑性狼瘡)可能伴有關節痛、疲勞等其他症狀。如果出現這類情況,應儘快就醫評估是否有潛在的全身性疾病。

四、紫外線過敏怎麼辦

1. 急性發作處理

立即避開陽光,轉移到陰涼處或室內。用冷水(非冰水)沖洗或冷敷患處,每次10-15分鐘,可減輕灼熱感。避免搔抓,以免加重皮膚損傷或引發感染。穿著寬鬆柔軟的衣物,減少摩擦刺激。

輕微症狀可使用非處方抗組織胺藥(如氯雷他定)緩解瘙癢,或外用爐甘石洗劑等收斂劑。低效價外用類固醇(如1%氫化可的松乳膏)可短期用於減輕炎症,但應避免用於面部或長期使用。如有水泡,不要自行刺破,保持完整以降低感染風險。

如果症狀嚴重(如大面積水泡、劇烈疼痛、發燒)或涉及眼周、口腔等特殊部位,應立即就醫。記錄症狀出現的時間、持續時間、可能的誘因和使用的產品/藥物,這對醫生診斷很有幫助。

2. 日常預防措施

了解紫外線指數預報,在高峰時段(通常上午10點至下午4點)儘量避免外出。外出時穿戴防紫外線的寬邊帽、太陽眼鏡和緊密編織的深色衣物(UPF標籤產品更佳)。選擇廣譜防曬乳(防護UVA和UVB,SPF30+),外出前15-30分鐘塗抹,每2小時補擦一次。

注意反射表面的紫外線(水、雪、沙可反射高達80%的紫外線)。車窗和普通玻璃無法完全阻隔UVA,室內靠窗位置也可能有風險。定期檢查用藥,與醫生討論可能的替代方案。使用新化妝品或護膚品前,先在耳後或手臂內側小面積測試。

考慮漸進式光適應療法:在醫生指導下,春季開始逐步增加短時間的日光暴露,可能提高耐受性。保持皮膚健康,適當保濕,避免過度清潔破壞皮膚屏障。室內使用窗戶防紫外線薄膜或窗簾也是有效預防措施。

五、紫外線過敏治療

1. 藥物治療

外用類固醇是急性期常用藥物,根據嚴重程度選擇不同強度(如輕度用氫化可的松,中度用糠酸莫米松)。嚴重病例可能需要短期口服類固醇(如潑尼松)控制症狀。長期或頻繁使用類固醇可能導致皮膚萎縮等副作用,應嚴格遵醫囑。

抗組織胺藥主要用於緩解瘙癢,第二代藥物(如西替利嗪、氯雷他定)嗜睡副作用較小。對頑固病例,醫生可能建議嘗試光調節劑如羥氯喹,或免疫調節劑如硫唑嘌呤。新型生物製劑如奧馬珠單抗對某些日光性蕁麻疹患者有效。

光毒性反應需停用誘發藥物,光過敏反應可能需要更長時間的藥物調整。局部鈣調磷酸酶抑制劑(如他克莫司軟膏)適用於面部薄皮膚區域,避免類固醇副作用。嚴重慢性病例可能需要專業皮膚科醫生的個體化治療方案。

2. 光療

光硬化療法(photohardening)是一種預防性治療,在春季前開始,逐步增加UVB或PUVA(光化學療法)照射,提高皮膚耐受性。通常需要6-8週,每週2-3次,有效率約70-80%。治療需在專業醫療機構進行,以確保安全劑量。

窄頻UVB療法(311nm)是較新且安全的選擇,副作用較少。PUVA療法結合口服或外用補骨脂素和UVA照射,效果更強但光敏感副作用持續時間較長。治療期間需密切監測皮膚反應,調整劑量,並持續防曬保護。

光療後可能出現暫時性輕微紅斑或瘙癢,通常1-2天內緩解。治療效果通常持續數月至整個季節,次年可能需要重複。光療不適合某些特殊類型光敏感(如卟啉症),且需排除潛在的光敏感藥物使用。

六、紫外線過敏飲食

1. 有益食物

富含抗氧化劑的食物可能有助於減輕光氧化損傷,包括深色蔬菜(菠菜、羽衣甘藍)、彩色水果(藍莓、石榴)和富含omega-3的食物(鮭魚、亞麻籽)。綠茶中的兒茶素(特別是EGCG)被研究顯示具有光保護潛力。

維生素D適量補充很重要,因為嚴格防曬可能導致缺乏。維生素C和E協同作用可增強皮膚抗氧化防禦,天然來源比補充劑更安全有效。番茄中的茄紅素、巧克力中的黃酮類化合物也被研究可能有益。

充足水分攝取維持皮膚屏障功能。發酵食品(優格、泡菜)中的益生菌可能調節免疫反應,間接影響光敏感。整體均衡的地中海飲食模式(豐富蔬果、全穀、橄欖油、適量魚類)被認為對皮膚健康有益。

2. 需謹慎食物

某些食物可能增加光敏感性,如芹菜、茴香、無花果、酸橙等含呋喃香豆素。酒精可能加重炎症反應,尤其是曬後。高糖飲食可能促進糖化終產物形成,損害皮膚修復能力。

人工添加劑、防腐劑可能誘發或加重敏感體質。過量維生素A及其衍生物(如大量肝臟或補充劑)可能增加皮膚敏感。已知對某些食物過敏者應避免,因為全身過敏反應可能加重皮膚敏感。

光敏感者應保持飲食記錄,觀察特定食物與症狀的關聯。無確切證據時不應盲目限制多樣化飲食,以免營養失衡。任何顯著飲食改變前,特別是懷孕或有慢性病者,應諮詢專業醫療人員。

七、紫外線過敏多久能好

1. 急性症狀恢復

輕度紫外線過敏通常在避光後3-5天內明顯改善,7-10天完全恢復。中度反應可能需要1-2週症狀緩解,皮膚完全恢復正常可能需要2-4週。嚴重反應(如大面積水泡)可能需要數週治療,並可能有暫時性色素變化。

個體差異很大,與過敏類型、治療及時性和皮膚修復能力有關。兒童通常恢復較快,老年人可能需更長時間。併發感染(如搔抓導致)會延長癒合時間,可能需要抗生素治療。

正確護理可加速恢復:保持患處清潔、適當保濕、避免刺激。過早再次暴露可能導致復發或症狀加重。皮膚完全恢復前應繼續防曬,新生皮膚對紫外線更敏感。

2. 長期預後

多數紫外線過敏是慢性問題,隨季節反覆發作,但症狀可能隨年齡減輕。約10-15%的多形性日光疹患者最終完全緩解。持續採取預防措施者可顯著降低發作頻率和嚴重度。

找出並避免誘因(如特定藥物)可實現長期控制。接受正規光療者後續季節可能症狀減輕。某些特殊類型(如日光性蕁麻疹)可能持續多年,需要長期管理策略。

極少數嚴重慢性病例可能發展為慢性光化性皮膚炎,需要專業皮膚科長期隨訪。定期皮膚檢查很重要,因為長期光敏感可能增加某些皮膚病變風險。

八、紫外線過敏看什麼科

1. 就診科室選擇

皮膚科是最合適的首診科室,專精於各種光敏感性皮膚病的診斷和治療。複雜病例可能需要風濕免疫科評估潛在自體免疫疾病(如紅斑性狼瘡)。過敏免疫科有助於區分其他類型的過敏反應。

症狀嚴重或全身性表現者可先至急診科處理。兒童患者應就診小兒皮膚科或小兒過敏科。某些醫療中心設有特殊光醫學門診,配備專業的光測試和治療設備。

如懷疑藥物誘發,可諮詢開藥醫師或藥師討論替代方案。合併明顯眼部症狀應同時就診眼科。長期管理的患者可能需要營養師指導有益皮膚的飲食。

2. 就診準備

記錄症狀出現的時間、持續時間、部位和特徵(拍照有幫助)。列出近期使用的所有藥物(包括草藥、保健品)、護膚品和接觸的化學物質。回憶家族中是否有類似情況或其他免疫相關疾病。

記錄日常防曬措施和既往治療效果。準備想詢問醫生的問題清單,如診斷、檢查、治療選擇、預防建議等。穿寬鬆易檢查的衣物,避免當天使用遮蓋皮疹的化妝品。

可能需要的光測試(如光斑貼試驗、最小紅斑量測定)前應暫停抗組織胺藥和類固醇數天。某些檢查需預約安排,就診前可先電話確認。攜帶既往相關病歷和檢查結果供醫生參考。

九、常見問題Q&A

Q1:紫外線過敏和一般曬傷有什麼區別?

A1:紫外線過敏是免疫系統異常反應,通常在短時間曝曬後迅速出現(30分鐘至幾小時),表現為瘙癢性丘疹或濕疹樣變化,可能擴散到非直接曝曬區。一般曬傷是紫外線直接損傷,需要更長曝曬時間,表現為均勻紅斑、疼痛,後期脫皮,界限與曝曬區一致。

Q2:陰天也需要防紫外線過敏嗎?

A2:是的,高達80%的紫外線能穿透雲層,霧天甚至可能因散射增加紫外線暴露。UVA(主要引發過敏的波段)幾乎不受雲層影響,全年存在。雪、水和沙等表面反射會增加紫外線強度,冬季滑雪時也需要充分防護。

Q3:防曬乳會引起紫外線過敏嗎?

A3:部分人可能對某些防曬成分(如oxybenzone、octinoxate)過敏或產生光敏感反應。建議選擇物理性防曬(含氧化鋅或二氧化鈦),較少致敏。使用新品前先小面積測試。防曬乳過期或保存不當(如高溫)可能變質增加刺激風險。

Q4:紫外線過敏會遺傳給下一代嗎?

A4:某些類型紫外線過敏有家族傾向,但非簡單遺傳模式。多形性日光疹約15-20%患者有家族史。整體風險高於一般人但不高,重點是教導孩子良好防曬習慣。如果父母有自體免疫相關光敏感,子女應注意早期症狀。

Q5:維生素D缺乏與紫外線過敏有關嗎?

A5:嚴格防曬可能導致維生素D不足,而維生素D對免疫調節和皮膚健康很重要。建議光敏感者定期檢測維生素D水平,在醫生指導下適當補充(通常每天600-2000IU)。從食物(油性魚類、強化食品)獲取是安全選擇。

Q6:可以通過「曬黑」來預防紫外線過敏嗎?

A6:不建議自行曝曬「建立耐受」,這可能加重症狀和長期光損傷。專業光硬化療法是在控制劑量下逐步增加紫外線暴露,顯著不同於隨意曬黑。深色皮膚也可能發生紫外線過敏,曬黑不是可靠保護。

Q7:紫外線過敏會隨年齡改善嗎?

A7:部分患者(尤其多形性日光疹)隨年齡增長症狀減輕,可能與免疫系統變化有關。但有些人可能持續終生或隨其他健康變化(如更年期)而改變。老年人新發光敏感需排查藥物因素和潛在疾病。

Q8:室內燈光會引發紫外線過敏嗎?

A8:普通LED和節能燈幾乎不發射紫外線,風險極低。鹵素燈和某些螢光燈可能釋放少量UV,但通常不足以引發反應。特殊工作環境(如印刷廠的UV固化燈)需專門防護。對光極敏感者可選擇無紫外線濾片的照明。

Q9:紫外線過敏可以做雷射手術嗎?

A9:需謹慎評估,某些雷射(尤其剝脫性)可能加重光敏感或誘發炎症後色素異常。應選擇經驗豐富的醫師,充分告知過敏史,術前可能需測試小面積。術後嚴格防曬和修復期護理更為關鍵。某些情況下建議先控制光敏感再考慮雷射。

Q10:有永久治癒紫外線過敏的方法嗎?

A10:目前沒有「根治」方法,但多數可良好控制。系統性光療、免疫調節治療等能使部分患者長期緩解。研究中的新型療法(如特定生物製劑)顯示前景。嚴格防曬可使症狀最小化,不影響生活品質。重要的是個體化管理計劃和定期隨訪。